Au Burkina Faso, le diabète fait des ravages silencieux. Chaque jour, des dizaines de patients, souvent à un stade avancé, affluent dans les hôpitaux avec des complications graves, comme le pied diabétique. Coûts élevés, amputations, perte d’autonomie : les témoignages de malades et les analyses médicales révèlent l’urgence d’une meilleure prévention, d’un dépistage précoce et d’un accompagnement durable.

Dès l’aube, de ce mardi 6 mai 2025, une longue file de personnes diabétiques attendent devant la salle de consultation du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo. Parmi eux, Geoffroy Kam, 35 ans, attend depuis 5 heures du matin. Ce n’est qu’à 11h30 qu’il parvient à avoir accès à la salle. Après un entretien approfondi, le médecin lui fait comprendre qu’il est nécessaire qu’il réajuste son traitement, afin d’éviter une aggravation de son diabète. Diagnostiqué en 2020, Geoffroy fait partie des nombreux Burkinabè confrontés à la gestion difficile de cette maladie silencieuse et destructrice. Chaque jour, des dizaines de patients diabétiques affluent au CHU de Bogodogo, souvent à un stade déjà avancé de la maladie. Parmi les complications les plus redoutées figurent le pied diabétique.

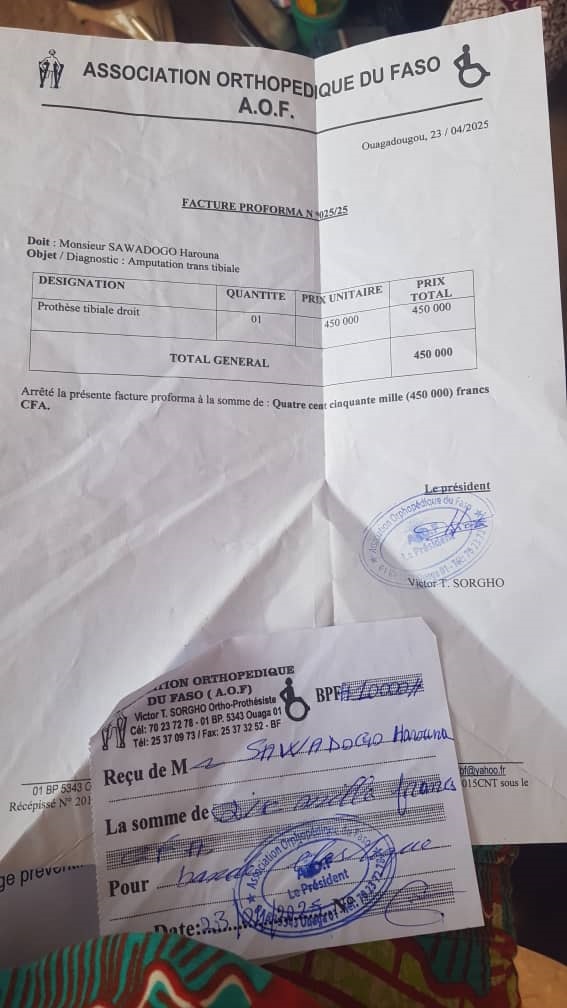

Harouna Sawadogo, 60 ans, commerçant de semelles vit avec le diabète depuis 2023. Il fait la navette entre le Burkina Faso et le Ghana. Un jour, il remarque une tache sombre sous un orteil. En janvier 2025, son pied enfle. Une plaie apparaît, les douleurs deviennent féroces et persistantes. Après consultation en février, le verdict tombe : amputation inévitable. Aujourd’hui amputé, Harouna est devenu prisonnier dans sa maison, il ne sort plus. « J’ai abandonné mon rôle d’imam à la mosquée. Mon neveu m’a remplacé au marché », attriste-t-il. M. Sawadogo raconte que son mal a commencé par une fatigue inhabituelle et des mictions fréquentes la nuit. C’est en écoutant une émission radio sur le diabète qu’il décide de consulter. Le diagnostic confirme son diabète au début, jugé modéré. Il adopte un régime strict : suppression de la consommation du sucre, réduction du riz, arrêt des fruits sucrés. « Le médecin m’a conseillé de faire tremper le maïs plusieurs jours avant de le transformer en pâte », se souvient-il. Rapidement, sa glycémie se stabilise autour de 8. Mais une tâche noire indolore apparaît ensuite sur son talon. En revenant de la prière, il ressent une douleur aiguë. Le lendemain, du pus s’écoule. « C’était le début du calvaire. Les examens révèlent une glycémie de 13. J’ai été transféré au CHU Yalgado Ouédraogo, puis orienté vers l’hôpital Saint Camille. Vue la gravité de ma situation, un spécialiste me recommande l’amputation. J’ai préféré qu’on me coupe plutôt le pied, que de risquer ma vie, car un vieillard vaut mieux qu’une maison vide », philosophe-t-il.

Le pied diabétique est l’une des complications les plus graves du diabète, avertit le Dr Marie Madeleine Rouamba, diabétologue. Selon elle, environ 15 % des diabétiques développeront cette affection, dont 10 % risquent une amputation. Elle détaille que les personnes diabétiques sont trois fois plus exposées aux lésions des pieds dont les causes sont d’une part, un diabète mal contrôlé, ancienneté de la maladie, atteinte des nerfs, des vaisseaux, et de la peau. D’autre part, Mme Rouamba fait cas du tabagisme, de l’hypertension, du cholestérol élevé, de l’obésité, et le port de chaussures inadaptées, pouvant aggraver les risques. « Le pied diabétique est fragile. Des chaussures trop étroites peuvent causer des blessures que le patient ne ressent pas immédiatement à cause de la perte de sensibilité », insiste-t-elle. Elle prévient également qu’une mauvaise hygiène des pieds peut aussi entraîner des infections graves.

Des soins coûteux

La spécialiste de santé soutient que l’une des problématiques liées aux complications du pied diabétique concerne le risque d’un cercle vicieux qui s’installe progressivement. La diminution des capacités motrices entraîne des difficultés à se déplacer, réduisant ainsi l’accès aux loisirs, aux activités familiales et professionnelles. Ces complications peuvent rapidement affecter la santé mentale et l’estime de soi, explique-t-elle. Ces impacts psychologiques et sociales diminuent la capacité des personnes à prendre soin d’elles-mêmes, puisque les soins, de l’avis de la diabétologue Mme Rouamba, demandent des ressources en termes de temps, de disponibilité, d’argent, de réseau, etc. « Hormis les médicaments, l’intervention pour le pied diabétique m’a coûté plus de 500 000 F CFA », confie le diabétique Harouna Sawadogo. Il est soutenu par ses enfants et voisins dans son traitement. Certaines de ses ordonnances coûtent 45 000 F CFA. « Les médecins disaient que j’étais déshydraté et anémique. Ils sont allés chercher des poches de sang au CHU de Tengandogo », raconte-t-il. Il évalue sa prise en charge à plus d’un million de F CFA. Aujourd’hui, le commerçant Sawadogo a perdu son autonomie. Pour surveiller sa glycémie, il a investi dans un glucomètre à 40 000 F CFA, parce qu’à l’entendre, lorsque la glycémie est au-dessus de 8, c’est dangereux. « Avec cette maladie, ma vie a basculé. Tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir », se console-t-il.

Amadou Kaké, dans son article « Pied diabétique : facteurs de risque dans le service de diabétologie du C.H.U de Donka », publié en 2005 dans la revue Benin Medical, révèle que le pied diabétique occupe, par sa gravité et son coût, une place toute particulière parmi les complications liées au diabète. Les lésions du pied chez le diabétique exposent à des hospitalisations prolongées et fréquentes, qui favorisent la désinsertion professionnelle ou familiale du patient. Le risque d’amputation est de 15 à 30 fois plus élevé chez le diabétique que chez le non-diabétique. L’auteur de l’étude souligne la nécessité d’une meilleure éducation thérapeutique, d’un suivi régulier des pieds et d’une prise en charge précoce des lésions pour éviter les complications graves comme l’amputation.

En plus des problèmes sanitaires prononcés chez les patients diabétiques, ceux-ci doivent supporter le fardeau du traitement. Ainsi, une autre étude, « Le devenir du pied diabétique au CHU de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso », menée par Abraham Bagbila et publiée en 2020 dans la Revue Africaine de Médecine Interne, fait ressortir que le coût du traitement du pied diabétique au Burkina Faso, représente un fardeau socioéconomique considérable pour les patients et leurs familles. Elle souligne que ce coût est alimenté par plusieurs facteurs cumulatifs : la durée prolongée des hospitalisations, souvent nécessaires en cas de complications infectieuses graves ; les interventions chirurgicales majeures, notamment les amputations, qui exigent des ressources techniques et humaines importantes ; et les traitements postopératoires, incluant une antibiothérapie à large spectre, des pansements spécialisés et un suivi médical rapproché. L’étude fait aussi état d’une perte de revenus liée à l’incapacité temporaire ou permanente de travailler, ainsi que des frais indirects supportés par les proches accompagnants. Ce poids économique, souvent assumé sans couverture sociale formelle, contribue à la précarisation des ménages touchés et complique la continuité des soins à long terme.

À 56 ans, Amado Guigma, père de six enfants, souffre lui aussi d’un pied diabétique, conséquence de son diabète. Autrefois livreur d’eau et laveur de véhicules, il se remémore : « Pendant le mois ramadan 2025, je consommais beaucoup de mangues et buvais trop de litres d’eau par jour. Au départ, aucun malaise. Mais rapidement, j’ai perdu l’appétit». Il fait savoir qu’un test au Centre d’accueil Notre-Dame de Fatima (CANDAF) révèle une glycémie de 21 qui chute à 2 après traitement. Pris de panique, il boit du Fanta mélangé à de l’eau et la glycémie remonte brutalement à 15. Un matin, il ressent une douleur violente au mollet. Son pied enfle, puis une plaie s’ouvre. Il consulte, reçoit des injections. On lui prescrit des ordonnances. Les produits sont payés mensuellement et coûtent cher. Faute de moyens, il interrompt parfois le traitement.

En août 2024, les douleurs s’intensifient, accompagnées d’une sensation de froid, l’empêchant de dormir la nuit. « Mais depuis que la plaie s’est ouverte, je ressens moins de douleur », affirme-t-il. Avec une famille nombreuse à charge, le vieux Guigma vit grâce au soutien de ses proches. Les personnes atteintes de diabète ne sont pas seules face à la maladie. Bien souvent, leur famille devient leur principal pilier, tant sur le plan psychologique que financier. « Lorsque mon mari était hospitalisé, mes enfants et moi nous relayions jour et nuit à son chevet », confie Alima, l’épouse dévouée de Sawadogo. Elle reconnaît que le coût du traitement du pied diabétique est insoutenable pour les ménages sans revenus stables. Depuis l’amputation de son époux, elle assume seule toutes les dépenses de santé. « Il est très difficile de supporter les dépenses, même si quelques personnes de bonne volonté nous soutiennent de temps en temps pour acheter les médicaments », glisse-t-elle, entre résignation et espoir.

Une étude réalisée au CHU de Bobo-Dioulasso en 2020 sur 69 patients diabétiques hospitalisés pour des lésions du pied révèle que 53,6 % ont subi une amputation d’un segment du membre inférieur. Une autre étude, « Les facteurs prédictifs de l’amputation de membre chez les patients diabétiques aux urgences viscérales du CHU Yalgado Ouédraogo », publiée en 2019, indique qu’en 2014, la fréquence du pied diabétique infecté était de 14,4 % au CHU Yalgado Ouédraogo. L’étude rapporte également un taux d’amputation de 65,4 % chez les patients diabétiques aux urgences, soulignant la gravité des lésions à l’admission. L’étude souligne que la prévention primaire, le dépistage précoce des lésions du pied et une prise en charge multidisciplinaire rapide sont essentiels pour réduire le taux d’amputation.

Cette triste réalité des complications du diabète est aussi présente en milieu rural. L’étude ‘’Diabète en milieu rural au Burkina Faso : profil épidémiologique et clinique’’ (ProGRES, Université Joseph Ki-Zerbo, 2023), de Zoungrana L., Bognounou R., Sagna Y., Tondé A., Ouédraogo C., Sawadogo P., Zoungrana S., Tieno H., Guira O., Drabo Y.J., rapporte que sur 3 367 patients inclus, 336 cas de lésions du pied ont été enregistrés et 64 amputations en milieu rural, montrant que le problème n’est pas limité aux grandes villes. L’étude estime que le diabète en milieu rural est sous-notifié mais en nette progression. Il représente une part croissante des consultations dans les districts sanitaires. Elle souligne donc l’urgence de renforcer la prévention, le dépistage précoce et l’éducation thérapeutique dans les zones rurales.

Lire aussi : Pré-éclampsie : Une menace silencieuse mais grave pour la mère et l’enfant

Vivre avec la maladie

Le Dr Rouamba souligne que des malades du diabète peuvent présenter des signes de neuropathie, tels que des fourmillements, des brûlures, des douleurs inhabituelles et une perte de sensibilité. « Certains patients décrivent une sensation de chaleur constante, comme s’ils étaient proches d’un feu. La prise en charge dépend du stade de la lésion », clarifie-t-elle. En cas de plaie profonde ou infectée, elle conseille des examens comme la radiographie ou un écho-Doppler. Lorsque les os et les vaisseaux ne sont pas encore atteints, un traitement local régulier, dit-elle, peut suffire, avec des pansements fréquents, la prise d’antibiotiques ciblés et parfois des prélèvements pour identifier les germes.

L’étude de Zoungrana et al. (2023) souligne que l’absence de suivi régulier et le manque d’éducation thérapeutique sont des facteurs aggravants majeurs dans les zones rurales. L’éducation à l’hygiène des pieds, la reconnaissance des signes d’alerte et le recours rapide aux soins sont encore peu ancrés dans les comportements.

Avoir une bonne alimentation

Aminata Kaboré, diabétique depuis cinq ans, n’arrive pas à contrôler son alimentation, bien qu’elle suive un régime. C’est lorsqu’elle constate une augmentation du taux de glycémie et de petits engourdissements au pied qu’elle modère la consommation de sucre, d’huile et de sel. Beaucoup croient, d’après l’animatrice Hankarafa Traoré, que le diabète se résume au sucre mis dans le thé, mais ils ignorent que cela dépend de l’alimentation dans sa globalité. « Il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré. Boire beaucoup d’eau, privilégier les légumes et les feuilles locales. Et surtout, éviter le grignotage. En cas de petite faim, mieux vaut opter pour un fruit, des légumes ou un yaourt non sucré », conseille-t-elle. Mme Traoré confie que le diabète est une maladie chronique et que de nombreuses personnes ignorent les risques liés à leur mode de vie. Elle invite celles qui ne sont pas atteintes à privilégier la prévention.

Wamini Micheline OUEDRAOGO