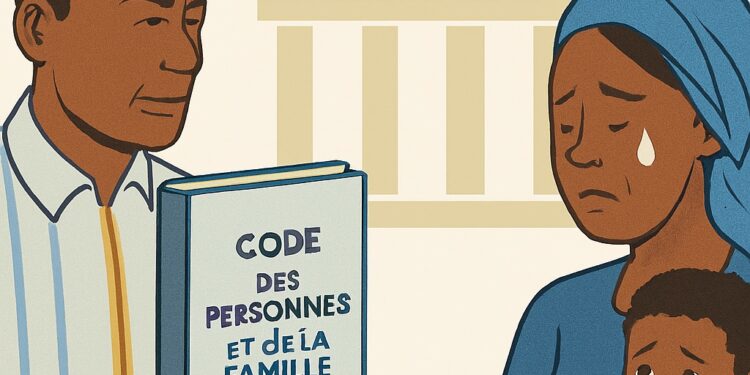

Le nouveau code des personnes et de la famille au Burkina Faso, bien que porteur d’avancées, introduit une mesure controversée : la possibilité pour un homme de passer d’un régime matrimonial monogamique à polygamique après le mariage. Alors que l’Assemblée législative de transition (ALT) avait initialement supprimé cette disposition, elle a été réintroduite avant la promulgation de la loi. Pour Dre Lydia Rouamba, maîtresse de recherche en sociologie, cette mesure constitue un « grand recul » qui vide de sens le principe du consentement de l’épouse et renforce la domination masculine au nom des coutumes. Dans cet article qui suit, Docteure ROUAMBA alerte sur les conséquences sociétales de ce choix, qui risque de semer la rancune et la haine au sein des familles monogames et d’accroître la vulnérabilité des femmes.

On dit que le silence protège. Mais parfois, il tue. Et face à certains choix institutionnels, se taire, c’est aussi accepter.

Le nouveau code adopté au Burkina Faso comporte, il est vrai, plusieurs dispositions positives pour les femmes. Mais l’introduction de la possibilité de passer d’un régime monogamique à un régime polygamique soulève de profondes inquiétudes. Cette mesure contredit, à mes yeux, l’esprit d’équité et de justice que le texte prétend promouvoir.

Le Conseil des ministres avait adopté un projet de code qui rendait possible ce changement de régime, alors qu’auparavant, cela n’était pas permis. J’avais alors pris la plume pour dénoncer et montrer que, si une telle disposition venait à être maintenue, elle constituerait un recul historique et une atteinte grave aux droits des femmes.

Lorsque l’Assemblée législative de transition (ALT) a adopté le texte, la disposition avait été supprimée (Dossier 118.Texte issu de la CAGIDH ). Nombre de personnes avaient salué cette décision. Mais, à la surprise générale, elle a été réintroduite avant la promulgation de la loi (Décret no 2025- 1232/PF promulgant la loi no 012-2025/ ALT du 1er septembre 2025 portant code des personnes et de la famille au Burkina Faso).

Désormais, au Burkina Faso, le mariage n’offre plus vraiment d’option : l’homme peut à tout moment imposer une coépouse à sa femme.

Pour moi, c’est un grand recul. Sous prétexte de respect de nos coutumes, on renforce la domination des hommes sur les femmes et on accroît leur vulnérabilité. Le parallèle avec le Mali est évident : là-bas aussi, la pression sociale et religieuse a conduit à une régression des droits des femmes dans le code des personnes et de la famille.

Désormais, au Burkina Faso, le mariage n’offre plus vraiment d’option : l’homme peut à tout moment imposer une coépouse à sa femme. Une telle situation vide de sens le principe même du consentement. On ne voit même pas la nécessité d’une telle mesure, puisque la polygamie n’a jamais été interdite. Mais il est essentiel que, dès le départ, les époux puissent s’accorder clairement sur le régime matrimonial.

A lire aussi: Relecture du Code des Personnes et de la Famille au Burkina Faso : Un recul pour les droits des femmes?

En Afrique, la parole donnée a une grande valeur. En matière de droits des femmes, elle est ici bafouée. On pense au désir des seuls hommes, mais pas à celui de la famille dans son ensemble. A-t-on pensé aux conséquences d’une telle disposition sur la stabilité des couples monogames et sur la société tout entière ?

Une société se doit de défendre des valeurs, pas d’accompagner des pratiques existantes – surtout lorsque ces pratiques reposent sur des rapports de pouvoir inégaux et sur un consentement souvent illusoire. Car, dans notre contexte social, combien de femmes peuvent réellement s’opposer à une décision de leur époux de prendre une seconde épouse, sans subir de pressions, de reproches ou d’exclusion ? En légitimant ces dynamiques, on risque de semer en amont les graines de la rancune, de la jalousie et de la haine, au sein même des familles et de la société.

Mais une société qui choisit de hiérarchiser les droits humains fragilise ses propres bases

Notre pays est déjà profondément touché par le terrorisme, qui fragilise les communautés. Dans ce contexte, on donne parfois l’impression qu’il faut modérer les revendications des femmes, comme si leurs droits étaient secondaires. Mais une société qui choisit de hiérarchiser les droits humains fragilise ses propres bases.

La loi est désormais promulguée, et nous devons l’accepter comme un fait. Mais accepter ne veut pas dire consentir ou se taire. En tant que chercheur·e·s, nous avons le devoir de réfléchir aux implications sociales et culturelles de nos choix collectifs, avec rigueur et esprit critique.

La recherche n’a de sens que si elle éclaire la société et aide à penser l’avenir.

Dre Lydia Rouamba, Maîtresse de recherche en sociologie, Institut des Sciences des Sociétés (CNRST).

palingwinde@hotmail.com